Jeho diela vám vyslovene vyrazia dych. Jeho talent je obrovský a mnohí označujú jeho kresby priam za “nadpozemské”. Na Instagrame vystupuje ako poetic.persona a ako uvidíte, svetu má čo povedať. Spomenuli ste si pri týchto kresbách nato, aké krásne to bolo, keď ste sa naposledy zamilovali?

Článok pokračuje pod videom ↓

Pozri aj: Týchto 13 roztomilých ilustrácií vám ukáže, ako vyzerá pravá láska

instagram, psych2go

Všetko začína v tvojej hlave

Viac článkov

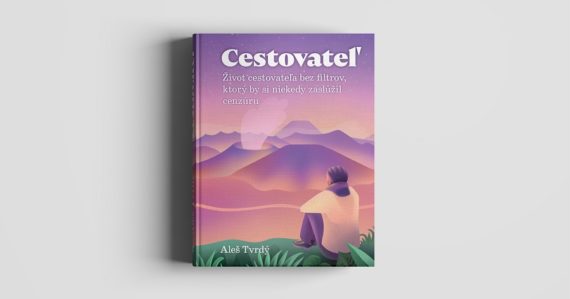

Knihy od interez.sk

Nahlásiť chybu v článku